|

カテゴリ: |

2025-11-15 (Sat)

|

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

|

カテゴリ:【SC】情報セキュリティ |

2013-11-07 (Thu)

|

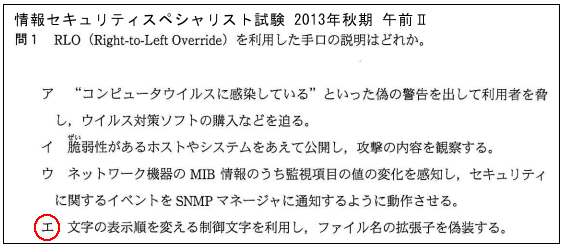

2013年秋期の情報セキュリティスペシャリストで、このような出題がありました。

RLO (Right-to-Left Override)はUnicodeにある制御文字で、文字の並びを右から左に変えます。アラビア語のような右から左へ横書きする言語の文字表示のために用意されています。英語など、左から右へ横書きする言語に敢えてRLOを挿入しても、文字の並びが逆になります。

これを悪用すると、マルウェア(ウイルスなど不正プログラム)を普通のファイルに見せかけることができます。Windows XP で試してみましょう。

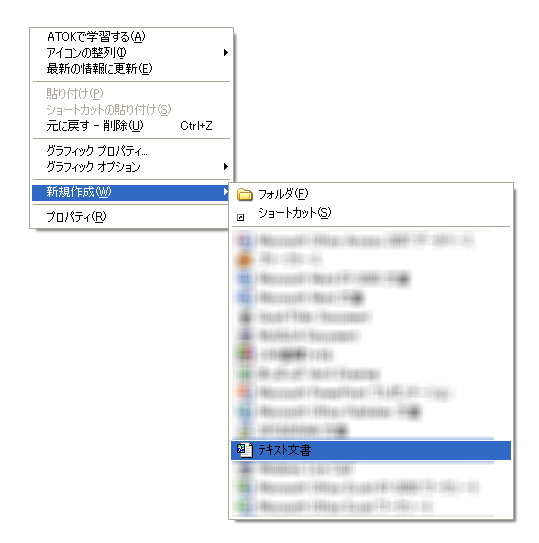

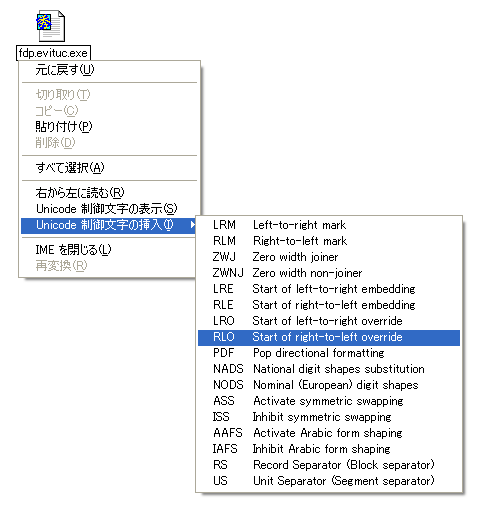

(1)デスクトップで右クリックして、新規作成→テキスト文書をクリックします。

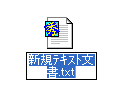

(2)左のようにアイコンが出ますので、右のようにファイル名を「fdp.evituc.exe」と入力します(まだ、Enterは押さない)。

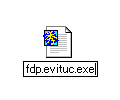

(3)ファイル名入力のカーソルを先頭に戻して、右クリックします。Unicode制御文字の挿入→RLOをクリックして、Enterを押します。

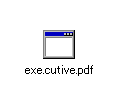

(4)これで、左のように、一見すると「exe.cutive.pdf」という名前のファイルができました。実際には、「fdp.evituc.exe」という実行ファイルです。右のように、ファイルのアイコンを変更すれば、どう見てもPDFファイルです。

これをマルウェア(ウイルスや不正プログラム)としたものを送りつけられたら、騙されてクリックしてしまいそうです。ファイルの拡張子を表示しない設定にしていると、先頭の「exe.」も表示されないので、さらに危険です。

RLO (Right-to-Left Override)はUnicodeにある制御文字で、文字の並びを右から左に変えます。アラビア語のような右から左へ横書きする言語の文字表示のために用意されています。英語など、左から右へ横書きする言語に敢えてRLOを挿入しても、文字の並びが逆になります。

これを悪用すると、マルウェア(ウイルスなど不正プログラム)を普通のファイルに見せかけることができます。Windows XP で試してみましょう。

(1)デスクトップで右クリックして、新規作成→テキスト文書をクリックします。

(2)左のようにアイコンが出ますので、右のようにファイル名を「fdp.evituc.exe」と入力します(まだ、Enterは押さない)。

(3)ファイル名入力のカーソルを先頭に戻して、右クリックします。Unicode制御文字の挿入→RLOをクリックして、Enterを押します。

(4)これで、左のように、一見すると「exe.cutive.pdf」という名前のファイルができました。実際には、「fdp.evituc.exe」という実行ファイルです。右のように、ファイルのアイコンを変更すれば、どう見てもPDFファイルです。

これをマルウェア(ウイルスや不正プログラム)としたものを送りつけられたら、騙されてクリックしてしまいそうです。ファイルの拡張子を表示しない設定にしていると、先頭の「exe.」も表示されないので、さらに危険です。

PR

|

カテゴリ:高度系試験 |

2013-10-31 (Thu)

|

情報処理推進機構(IPA)より、情報処理技術者試験における『「情報セキュリティ」に関する出題強化・拡充』という発表がありました。このうち、高度試験の午前問題について、出題数がどうなるか考えてみます。

(1)高度共通午前Ⅰで「中分類11 情報セキュリティ」の出題比率を高くする。

新試験制度になった2009年以降の「情報セキュリティ」の出題数は次のとおりです(筆者調べ)。すでに出題比率は高まっていることが分かります。

出題分野は23の中分類があって、午前Ⅰは30問です。すべての中分類から出題すると1~2問ずつで、2009年頃は実際にそうなっていました。ところが最近は情報セキュリティなどの出題が増えて、その煽りで1問も出題されない中分類(「マルチメディア」など)が現れるようになっていました。

さらに情報セキュリティを増やすとしても、5~6問が限度でしょう。そうでないと1問も出題されない出題分野がさらに増えてしまいます。

高度午前Ⅰでは7割以上を余裕で取れるなら何もしなくていいですが、情報セキュリティが苦手という方はきちんと勉強した方がいいです。情報セキュリティは過去問がたくさんあるため、再出題される過去問を予想するのは難しいです。

(2)ST、PMの午前Ⅱの出題分野に「中分類11 情報セキュリティ」を追加する。

(3)その他高度7区分の午前Ⅱで「中分類11 情報セキュリティ」の出題比率を高くする。

結局、高度全区分の午前Ⅱで情報セキュリティが出題範囲になり、出題も増えるとのことです。これまでの午前Ⅱで、何問が出題されていたか見てみます(筆者調べ)。

SC(情報セキュリティスペシャリスト)で出題が多いのは当然です。最近は、25問中16問ですが、20問くらいまで増やそうと思えばできます。

セキュリティと関連の深いNW(ネットワークスペシャリスト)は、やや多く出題されています。本題のネットワーク分野からは、25問中16問くらい出題されています。情報セキュリティ分野は、今は25問中5問ですが、7問くらいまでは増やせるでしょう。

それ以外の高度区分(DB, ES, AU, SA, SM)では、ほぼ1問の出題でした。情報セキュリティを増やすといっても2問か、多くて3問でしょう。

高度午前Ⅱでは大げさに考えるほどの変化はなく、試験対策としては各試験区分の本題となる分野をしっかり勉強すれば問題ないと考えています。

(1)高度共通午前Ⅰで「中分類11 情報セキュリティ」の出題比率を高くする。

新試験制度になった2009年以降の「情報セキュリティ」の出題数は次のとおりです(筆者調べ)。すでに出題比率は高まっていることが分かります。

| 年度・期 | 2009春 | 2009秋 | 2010春 | 2010秋 | 2011春 | 2011秋 | 2012春 | 2012秋 | 2013春 | 2013秋 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前Ⅰ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |

出題分野は23の中分類があって、午前Ⅰは30問です。すべての中分類から出題すると1~2問ずつで、2009年頃は実際にそうなっていました。ところが最近は情報セキュリティなどの出題が増えて、その煽りで1問も出題されない中分類(「マルチメディア」など)が現れるようになっていました。

さらに情報セキュリティを増やすとしても、5~6問が限度でしょう。そうでないと1問も出題されない出題分野がさらに増えてしまいます。

高度午前Ⅰでは7割以上を余裕で取れるなら何もしなくていいですが、情報セキュリティが苦手という方はきちんと勉強した方がいいです。情報セキュリティは過去問がたくさんあるため、再出題される過去問を予想するのは難しいです。

(2)ST、PMの午前Ⅱの出題分野に「中分類11 情報セキュリティ」を追加する。

(3)その他高度7区分の午前Ⅱで「中分類11 情報セキュリティ」の出題比率を高くする。

結局、高度全区分の午前Ⅱで情報セキュリティが出題範囲になり、出題も増えるとのことです。これまでの午前Ⅱで、何問が出題されていたか見てみます(筆者調べ)。

| 年度・期 | 2009春 | 2009秋 | 2010春 | 2010秋 | 2011春 | 2011秋 | 2012春 | 2012秋 | 2013春 | 2013秋 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SC | 12 | 15 | 18 | 16 | 13 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |

SC(情報セキュリティスペシャリスト)で出題が多いのは当然です。最近は、25問中16問ですが、20問くらいまで増やそうと思えばできます。

| 年度・期 | 2009春 | 2010春 | 2011春 | 2012春 | 2013春 |

|---|---|---|---|---|---|

| PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DB | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| AU | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |

| 年度・期 | 2009秋 | 2010秋 | 2011秋 | 2012秋 | 2013秋 |

|---|---|---|---|---|---|

| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |

| NW | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

| SM | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

セキュリティと関連の深いNW(ネットワークスペシャリスト)は、やや多く出題されています。本題のネットワーク分野からは、25問中16問くらい出題されています。情報セキュリティ分野は、今は25問中5問ですが、7問くらいまでは増やせるでしょう。

それ以外の高度区分(DB, ES, AU, SA, SM)では、ほぼ1問の出題でした。情報セキュリティを増やすといっても2問か、多くて3問でしょう。

高度午前Ⅱでは大げさに考えるほどの変化はなく、試験対策としては各試験区分の本題となる分野をしっかり勉強すれば問題ないと考えています。

|

カテゴリ:中小企業診断士 |

2013-10-29 (Tue)

|

続いて訪問したのが、佐竹台近隣センター(地図)です。この佐竹台は千里ニュータウン(千里NT)のトップを切って1962年に入居が始まった地区です。道路に囲まれた区画全体が近隣センターでしたが、銭湯が廃業した跡地にマンションが建っています。

敷地内広場の両側には、やはり長屋タイプの店舗兼住居(1階:店舗、2階:住居)があります。でも、店舗があるように見えないです。ピロティ構造で軒先は通路になっており、店舗は内側に引っ込んでいます。さらに、広場が駐車場と化しているため、中が見えないのでした。

50年たって建物が老朽化し、空き店舗も多いです。800mほど西の阪急・南千里駅前に商業施設が集積した影響が大きいです。

なかなかに厳しい状況ですが、「佐竹台スマイルプロジェクト」によって、かつての書店が2階住居部分も含めて、コミュニティスペース「さたけん家(ち)」として再生されています。新聞やテレビでもよく取りあげられているそうです。この日は、2階の和室に近所のお母さんと子供たちが集まっていました。

最後に北千里の藤白台(地図)を訪問しました。ここは2003年に近代的なマンションに建て替えられていて、1階部分に店舗と市民ホールが入っています。名前も「ゆらら藤白台」となって、古い近隣センターの面影はありません。こういった再開発が行われたのは、8か所の近隣センターでは藤白台のみです。

|

カテゴリ:中小企業診断士 |

2013-10-28 (Mon)

|

最近ちょっとしたきっかけで、千里ニュータウン(千里NT)について街作りの提言を出すことになりました。

吹田に移って5年半になりますが、千里NTのことをほとんど知りませんでした。吹田は南北に長いので、他所から江坂など南部地域に引っ越した多くの人間にとって、北部の千里NTに関心が低いのです。たまに電車や自動車で千里NT内を通過する程度です。

千里NTの入居が始まった1962年から半世紀が過ぎて、高齢化や商業空洞化の問題があります。すでに多くの人が調査研究しているし、行政の施策もいろいろ行われてきました。でも、現地を見ないと始まらないので、視察に出掛けたのでした。

今回の中心テーマは「近隣センター」です。地区ごとの徒歩圏内に設けられた商業地域のことで、行政の分類では商店街に含まれます。高齢化やモータリゼーションの進展で、全国の例に漏れず、空き店舗の増加などの問題があります。

まず、桃山台近隣センター(地図)を訪問し、商店会の会長さんにお話を伺います(写真左)。ここは北急・桃山台駅から東へ300m程度です。核になるスーパーマーケット(ライフ)があり、空き店舗は1つだけで健闘しています(写真右:人通りがないのは、平日朝のため)。高齢者向け施設(医院、介護サービスなど)も多いですが、子供が増える兆しがあって公文教室や認可外保育園もできています。

次は、竹見台近隣センターです。ここは桃山台近隣センターの北側に隣接しています。間に広い府道がありますが、広い歩道橋で接続されています(写真左:歩道橋上から見た府道)。商圏は重なるし立地条件は似ているのに、空き店舗が多く、状況はかなり悪いです(写真右:こちらは本当に空き店舗)。小手先の改善では難しそうだなあと感じます。

どの近隣センターでも、業種ごとに経営者を募集して、店舗兼住宅(1階が店舗、2階が住宅)が分譲されました。店主が高齢化したり経営が悪くなっても、分譲物件なので店主は2階に住み続けることが多く、店舗部分だけを賃貸に出しにくいです。長屋風の建物なので、1店舗単独の建て替えやリニューアルも難しいです。相続がからむと、権利関係がさらに複雑化します。

ただ、古くからの住民を中心としたコミュニティがしっかりとあって、住民交流も活発です。近所の集会所では、平日朝からカフェが開かれて住民が集まっていました。

(その2へ続く)

吹田に移って5年半になりますが、千里NTのことをほとんど知りませんでした。吹田は南北に長いので、他所から江坂など南部地域に引っ越した多くの人間にとって、北部の千里NTに関心が低いのです。たまに電車や自動車で千里NT内を通過する程度です。

千里NTの入居が始まった1962年から半世紀が過ぎて、高齢化や商業空洞化の問題があります。すでに多くの人が調査研究しているし、行政の施策もいろいろ行われてきました。でも、現地を見ないと始まらないので、視察に出掛けたのでした。

今回の中心テーマは「近隣センター」です。地区ごとの徒歩圏内に設けられた商業地域のことで、行政の分類では商店街に含まれます。高齢化やモータリゼーションの進展で、全国の例に漏れず、空き店舗の増加などの問題があります。

まず、桃山台近隣センター(地図)を訪問し、商店会の会長さんにお話を伺います(写真左)。ここは北急・桃山台駅から東へ300m程度です。核になるスーパーマーケット(ライフ)があり、空き店舗は1つだけで健闘しています(写真右:人通りがないのは、平日朝のため)。高齢者向け施設(医院、介護サービスなど)も多いですが、子供が増える兆しがあって公文教室や認可外保育園もできています。

次は、竹見台近隣センターです。ここは桃山台近隣センターの北側に隣接しています。間に広い府道がありますが、広い歩道橋で接続されています(写真左:歩道橋上から見た府道)。商圏は重なるし立地条件は似ているのに、空き店舗が多く、状況はかなり悪いです(写真右:こちらは本当に空き店舗)。小手先の改善では難しそうだなあと感じます。

どの近隣センターでも、業種ごとに経営者を募集して、店舗兼住宅(1階が店舗、2階が住宅)が分譲されました。店主が高齢化したり経営が悪くなっても、分譲物件なので店主は2階に住み続けることが多く、店舗部分だけを賃貸に出しにくいです。長屋風の建物なので、1店舗単独の建て替えやリニューアルも難しいです。相続がからむと、権利関係がさらに複雑化します。

ただ、古くからの住民を中心としたコミュニティがしっかりとあって、住民交流も活発です。近所の集会所では、平日朝からカフェが開かれて住民が集まっていました。

(その2へ続く)

|

カテゴリ:【NW】ネットワーク |

2013-10-20 (Sun)

|

2013年度秋期のネットワークスペシャリスト(NW)試験を受験してきました。答案を書き写してきましたので、再現率100%のわたしの解答を公開します。明らかに間違っているところもありますが、そのままになっています。合格発表されたら、この答案で何点だったか公開しようと思います。

⇒【追記】詳しい自己採点結果をこちらの記事に書きました。

私は1996年のNW試験にも合格していますが、17年間でインターネットが普及して技術進歩し、出題内容もまったく異なるものになりました。インターネット黎明期だった1996年は、NW試験の出題内容がレガシープロトコル(ベーシック手順、HDLC、X.25など)から、TCP/IPに移行していく時期でした。TCP/IPを標準装備した Windows95 が発売されたのがその頃でしたね。昔取った杵柄とかで何とかなるか?と、今回の試験対策用の勉強は特にしていませんでした。

完全再現解答(※解答速報ではありません)

午前Ⅱ(私の解答所要時間:20分) ⇒【追記】88点でした(自己採点どおり)

問1~5:イエアイエ

問6~10:エエイイエ

問11~15:ウエアイエ

問16~20:ウエイエイ

問21~25:アイイイイ

午後Ⅰ(私の解答所要時間:70分) ⇒【追記】75点でした

問1

設問1

ア:IKE イ:127.0.0.254 ウ:FQDN エ:認証局

設問2

(1) B社の開発者以外からのアクセスを防げる点

(2) ポート番号を変換すると動作できないこと

(3) ① IPアドレス:127.0.1.10 ポート番号:6310

② ブラウザ~SSL-VPN装置の間、SSL-VPN装置~AP1の間

(4) SSLセッション確立の回数を減らし、装置の負荷を下げること

設問3

オ:202.y.63.10 カ:443 キ:202.y.63.11 ク:202.y.63.11 ケ:202.y.63.11

設問4

(1) 失効したクライアント証明書の番号の一覧

(2) ログイン時:Javaアプレット自身が改ざんされていないことを確認する機能

ログアウト時:hostsファイルをログイン以前の編集前の設定に正しく戻す機能

問2

設問1

ア:リレーエージェント イ:ARP ウ:ベンダ エ:ミラー オ:DHCP DISCOVER

設問2

(1) 2.4

(2) 他のPCとのIPアドレスの重複

(3) IPアドレスを自動割当する端末

設問3

(1) b:24 c:6

(2) 特定のMACアドレスの端末に特定のIPアドレスを割当てる機能

未登録の端末からアクセスすると端末登録を促す画面を出す機能

(3) SW1とSW2がブロードキャストフレームを互いに何度も送り返す動作

(4) VLANでレイヤ3スイッチ配下のLANのブロードキャストドメインを分割した構成

午後Ⅱ(私の解答所要時間:80分) ⇒【追記】74点でした(合格です)

問1

設問1 ア:レイヤ3スイッチ イ:最小 ウ:802.11 エ:暗号化 オ:AES カ:ESSID

設問2

(1) L2SW3のP21とL2SW4のP21、L2SW3のP22とL2SW4のP22

(2) L3SW2

(3) L3SW2経由のコストは110で、直結の経路のコスト1000より小さいから

(4) 機器名:L3SW2 ポートID:P4

(5) (A):L2SW1→L3SW1 (B):L3SW1→L2SW1

設問3

(1) 攻撃者が正規のMNになりすまして通信を行うリスク

(2) 認証キーを通信するたびに生成する必要がないため

(3) L2SW1とL2SW2で設定すべきデフォルトゲートウェイが異なるため

設問4

(1) ブロードキャストアドレス

(2) プロトコル:ARP

ホストのARPテーブルでMNのIPアドレスにHAのMACアドレスを対応付けること

(3) HA自身のMACアドレスをARP応答する

(4) a:HAプロキシ b:FA c:HA d:FAプロキシ e:FA

設問5

(1) APから送出される電波が隅々まで届いているかどうか

自社と他社の電波干渉による通信障害がないかどうか

(2) APのフロア内での設置場所

APから送出する電波強度

(3) MNをサブネット間で移動したときのローミングテスト

不正アクセスできないか調べるペネトレーションテスト

※この場(コメント欄)で解答の正誤や妥当性について議論することは望みませんので、議論したい方は別の掲示板などでお願いします。

⇒【追記】詳しい自己採点結果をこちらの記事に書きました。

私は1996年のNW試験にも合格していますが、17年間でインターネットが普及して技術進歩し、出題内容もまったく異なるものになりました。インターネット黎明期だった1996年は、NW試験の出題内容がレガシープロトコル(ベーシック手順、HDLC、X.25など)から、TCP/IPに移行していく時期でした。TCP/IPを標準装備した Windows95 が発売されたのがその頃でしたね。昔取った杵柄とかで何とかなるか?と、今回の試験対策用の勉強は特にしていませんでした。

完全再現解答(※解答速報ではありません)

午前Ⅱ(私の解答所要時間:20分) ⇒【追記】88点でした(自己採点どおり)

問1~5:イエアイエ

問6~10:エエイイエ

問11~15:ウエアイエ

問16~20:ウエイエイ

問21~25:アイイイイ

午後Ⅰ(私の解答所要時間:70分) ⇒【追記】75点でした

問1

設問1

ア:IKE イ:127.0.0.254 ウ:FQDN エ:認証局

設問2

(1) B社の開発者以外からのアクセスを防げる点

(2) ポート番号を変換すると動作できないこと

(3) ① IPアドレス:127.0.1.10 ポート番号:6310

② ブラウザ~SSL-VPN装置の間、SSL-VPN装置~AP1の間

(4) SSLセッション確立の回数を減らし、装置の負荷を下げること

設問3

オ:202.y.63.10 カ:443 キ:202.y.63.11 ク:202.y.63.11 ケ:202.y.63.11

設問4

(1) 失効したクライアント証明書の番号の一覧

(2) ログイン時:Javaアプレット自身が改ざんされていないことを確認する機能

ログアウト時:hostsファイルをログイン以前の編集前の設定に正しく戻す機能

問2

設問1

ア:リレーエージェント イ:ARP ウ:ベンダ エ:ミラー オ:DHCP DISCOVER

設問2

(1) 2.4

(2) 他のPCとのIPアドレスの重複

(3) IPアドレスを自動割当する端末

設問3

(1) b:24 c:6

(2) 特定のMACアドレスの端末に特定のIPアドレスを割当てる機能

未登録の端末からアクセスすると端末登録を促す画面を出す機能

(3) SW1とSW2がブロードキャストフレームを互いに何度も送り返す動作

(4) VLANでレイヤ3スイッチ配下のLANのブロードキャストドメインを分割した構成

午後Ⅱ(私の解答所要時間:80分) ⇒【追記】74点でした(合格です)

問1

設問1 ア:レイヤ3スイッチ イ:最小 ウ:802.11 エ:暗号化 オ:AES カ:ESSID

設問2

(1) L2SW3のP21とL2SW4のP21、L2SW3のP22とL2SW4のP22

(2) L3SW2

(3) L3SW2経由のコストは110で、直結の経路のコスト1000より小さいから

(4) 機器名:L3SW2 ポートID:P4

(5) (A):L2SW1→L3SW1 (B):L3SW1→L2SW1

設問3

(1) 攻撃者が正規のMNになりすまして通信を行うリスク

(2) 認証キーを通信するたびに生成する必要がないため

(3) L2SW1とL2SW2で設定すべきデフォルトゲートウェイが異なるため

設問4

(1) ブロードキャストアドレス

(2) プロトコル:ARP

ホストのARPテーブルでMNのIPアドレスにHAのMACアドレスを対応付けること

(3) HA自身のMACアドレスをARP応答する

(4) a:HAプロキシ b:FA c:HA d:FAプロキシ e:FA

設問5

(1) APから送出される電波が隅々まで届いているかどうか

自社と他社の電波干渉による通信障害がないかどうか

(2) APのフロア内での設置場所

APから送出する電波強度

(3) MNをサブネット間で移動したときのローミングテスト

不正アクセスできないか調べるペネトレーションテスト

※この場(コメント欄)で解答の正誤や妥当性について議論することは望みませんので、議論したい方は別の掲示板などでお願いします。

|

カテゴリ:医療情報技師検定 |

2013-10-18 (Fri)

|

2013年10月18日に、第11回医療情報技師検定試験の合格発表が行われました。

今回も認定者(免除を含めて3科目合格者)の受験番号と、各科目合格者(認定者を含む)の受験番号が公表されていますので、分析してみました。

認定者は 1,615名です。科目合格者は、情報処理 2,031名(うち認定者 1,231名)、システム 1,977名(うち認定者 1,101名)、医学医療 2,116名(うち認定者 1,275名)となっています。

★認定者の分析

今回3科目受験して3科目とも合格した人は914名です。過年度合格による免除科目があって、今回残り科目を受験して合格した人は701名です。詳しく見ると、次のようになります。

★不認定者の分析

不認定者については、次のようになります。

今回2科目合格している方は、3科目とも受験して2科目合格し、1科目が不合格だったと判断できます。

今回1科目のみ合格している方については、3科目とも受験したのか、1科目免除で2科目受験したのかは区別できません。

今回科目合格のない方については、3科目とも受験したのか、1科目免除で2科目受験したのか、2科目免除で1科目受験したのかは区別できません。

なお、2012年の第10回試験の分析は、こちらです。

今回も認定者(免除を含めて3科目合格者)の受験番号と、各科目合格者(認定者を含む)の受験番号が公表されていますので、分析してみました。

認定者は 1,615名です。科目合格者は、情報処理 2,031名(うち認定者 1,231名)、システム 1,977名(うち認定者 1,101名)、医学医療 2,116名(うち認定者 1,275名)となっています。

★認定者の分析

今回3科目受験して3科目とも合格した人は914名です。過年度合格による免除科目があって、今回残り科目を受験して合格した人は701名です。詳しく見ると、次のようになります。

| 情報処理 | システム | 医学医療 | 人数 |

| 合格 | 合格 | 合格 | 914 |

| 合格 | 合格 | 免除 | 35 |

| 合格 | 免除 | 合格 | 55 |

| 免除 | 合格 | 合格 | 74 |

| 合格 | 免除 | 免除 | 227 |

| 免除 | 合格 | 免除 | 78 |

| 免除 | 免除 | 合格 | 232 |

| 合計 | 1,615 | ||

★不認定者の分析

不認定者については、次のようになります。

今回2科目合格している方は、3科目とも受験して2科目合格し、1科目が不合格だったと判断できます。

今回1科目のみ合格している方については、3科目とも受験したのか、1科目免除で2科目受験したのかは区別できません。

今回科目合格のない方については、3科目とも受験したのか、1科目免除で2科目受験したのか、2科目免除で1科目受験したのかは区別できません。

| 情報処理 | システム | 医学医療 | 人数 |

| 合格 | 合格 | 不合格 | 232 |

| 合格 | 不合格 | 合格 | 78 |

| 不合格 | 合格 | 合格 | 227 |

| 合格 | 免 or 不 | 免 or 不 | 490 |

| 免 or 不 | 合格 | 免 or 不 | 417 |

| 免 or 不 | 免 or 不 | 合格 | 536 |

| 免 or 不 | 免 or 不 | 免 or 不 | 1,310 |

| 合計 | 3,290 | ||

なお、2012年の第10回試験の分析は、こちらです。

|

カテゴリ:中小企業診断士 |

2013-10-07 (Mon)

|

IT関係の仕事をしている人には、情報処理技術者試験のほか、中小企業診断士を目指す方が多いです。

ところが、秋期の情報処理技術者試験と、診断士2次試験が同じ日になる年があります。情報処理技術者試験は10月第3日曜日と決まっていますが、診断士2次試験の日程は一定しないように見えます。そこで2001年以降の日程を調べてみました。

2005年までの診断士2次試験は10月初旬に行われていました。診断士2次試験が先にあって、1~2週間後に情報処理試験があるので、両方受けることができました。

2006年には1次試験の科目合格制度導入など試験制度変更がありました。同時に診断士2次試験の日程が繰り下がって、これまでの実績では10月19日~25日の間の日曜日になっています。

情報処理試験は第3日曜日なので、10月15~21日の間に行われます。19~21日の3日間が診断士2次試験と重なっているので、2~3年ほど重なる年が続き、3年ほど1週間ずれる年が続くようです。このパターンなら、来年2014年は同日実施で、再来年2015年は1週間ずれることになります。両方の受験を検討している方は、学習計画を立てるときに注意してください。

【追記】2014年度の診断士2次試験は、10月26日実施と決定されました。

ところが、秋期の情報処理技術者試験と、診断士2次試験が同じ日になる年があります。情報処理技術者試験は10月第3日曜日と決まっていますが、診断士2次試験の日程は一定しないように見えます。そこで2001年以降の日程を調べてみました。

| 年 | 情報処理試験 | 診断士2次試験 |

|---|---|---|

| 2001年 | 10月21日 | 10月7日 |

| 2002年 | 10月20日 | 10月6日 |

| 2003年 | 10月19日 | 10月5日 |

| 2004年 | 10月17日 | 10月10日 |

| 2005年 | 10月16日 | 10月9日 |

| 2006年 | 10月15日 | 10月22日 |

| 2007年 | 10月21日 | 10月21日 |

| 2008年 | 10月19日 | 10月19日 |

| 2009年 | 10月18日 | 10月25日 |

| 2010年 | 10月17日 | 10月24日 |

| 2011年 | 10月16日 | 10月23日 |

| 2012年 | 10月21日 | 10月21日 |

| 2013年 | 10月20日 | 10月20日 |

| 2014年 | 10月19日 | 10月19日? |

| 2015年 | 10月18日 | 10月25日? |

2005年までの診断士2次試験は10月初旬に行われていました。診断士2次試験が先にあって、1~2週間後に情報処理試験があるので、両方受けることができました。

2006年には1次試験の科目合格制度導入など試験制度変更がありました。同時に診断士2次試験の日程が繰り下がって、これまでの実績では10月19日~25日の間の日曜日になっています。

情報処理試験は第3日曜日なので、10月15~21日の間に行われます。19~21日の3日間が診断士2次試験と重なっているので、2~3年ほど重なる年が続き、3年ほど1週間ずれる年が続くようです。このパターンなら、来年2014年は同日実施で、再来年2015年は1週間ずれることになります。両方の受験を検討している方は、学習計画を立てるときに注意してください。

【追記】2014年度の診断士2次試験は、10月26日実施と決定されました。

|

プロフィール

|

HN:

Keiji

性別:

非公開

|

カレンダー

|

|

カテゴリー

|

|

アーカイブ

|

|

最新コメント

|

|

ブログ内検索

|

|

カウンター

|

|

アクセス解析

|