1

2

|

カテゴリ: |

2026-01-13 (Tue)

|

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

|

カテゴリ:高度系試験 |

2014-12-19 (Fri)

|

資格試験では、過去問題の再利用はよく行われます。過去のデータがあって、正解率や誤答の傾向が分かっていますし、難問、易問、奇問の類は排除すればいいので、安心して出題できます。

その一方で、公開している過去問題を再出題して受験者の実力を測れるか、という疑問があります。これについては、再出題しても正解率は毎回変わらないようです。全受験者が過去問題を全部覚えていることはありえず、再出題を予想するのも難しく、たまたま覚えている受験者がいても少数でしょうから、大丈夫なのです。

情報処理技術者試験の午前問題も、7割くらいは過去問題からの再出題です。試験対策の仕事をしていても出題予想は難しいですが、中には定期的に出題されていて高い確率で出題予想できるものがあります。

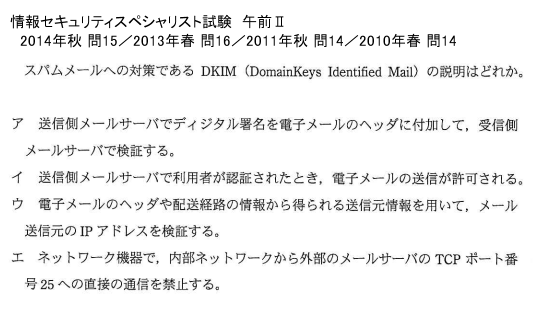

例えば、下のDKIMの問題は、情報セキュリティスペシャリスト試験で1年半おきに出題されています。次回は2016年春に出る可能性が高いです。

これは受験者の実力を測るための問題というより、「情報セキュリティに携わるなら、DKIMは絶対に知っていてほしい」というIPA(情報処理推進機構)のメッセージを込めた問題であろうと思います。学校の試験で先生が、「ここ重要だから覚えておけよ」と予告して試験に出題するようなものです。

もちろん、この1問でDKIMの全貌を理解させることはできませんが、DKIMの言葉を頭の片隅に入れてもらえればいいのです。仕事でスパムメール対策が必要になった人に「そういえば、DKIMという技術があったな。詳しく調べてみよう。」と思い出してもらえれば、IPAのセキュリティ啓発活動としては成功でしょう。

その一方で、公開している過去問題を再出題して受験者の実力を測れるか、という疑問があります。これについては、再出題しても正解率は毎回変わらないようです。全受験者が過去問題を全部覚えていることはありえず、再出題を予想するのも難しく、たまたま覚えている受験者がいても少数でしょうから、大丈夫なのです。

情報処理技術者試験の午前問題も、7割くらいは過去問題からの再出題です。試験対策の仕事をしていても出題予想は難しいですが、中には定期的に出題されていて高い確率で出題予想できるものがあります。

例えば、下のDKIMの問題は、情報セキュリティスペシャリスト試験で1年半おきに出題されています。次回は2016年春に出る可能性が高いです。

これは受験者の実力を測るための問題というより、「情報セキュリティに携わるなら、DKIMは絶対に知っていてほしい」というIPA(情報処理推進機構)のメッセージを込めた問題であろうと思います。学校の試験で先生が、「ここ重要だから覚えておけよ」と予告して試験に出題するようなものです。

もちろん、この1問でDKIMの全貌を理解させることはできませんが、DKIMの言葉を頭の片隅に入れてもらえればいいのです。仕事でスパムメール対策が必要になった人に「そういえば、DKIMという技術があったな。詳しく調べてみよう。」と思い出してもらえれば、IPAのセキュリティ啓発活動としては成功でしょう。

PR

|

カテゴリ:高度系試験 |

2014-06-22 (Sun)

|

2013年10月に情報処理推進機構(IPA)より、情報処理技術者試験における『「情報セキュリティ」に関する出題強化・拡充』という発表がありました。昨年のエントリで出題数増加の予測をしましたが、2014年春期試験での実績を見てみます。

(1)高度共通午前Ⅰ

新試験制度になった2009年以降の「情報セキュリティ」の出題数は次のとおりです(筆者調べ)。

今回は4問の出題で、2013年秋期より1問増えていますが、2013年春期と同じでした。2009~2010年の頃に比べると、2011年以降の出題が増えており、今回さらに増やすということはありませんでした。

(2)高度午前Ⅱ

SC(情報セキュリティスペシャリスト)で出題が多いのは当然です。2013年春期・秋期より1問だけ増えて17問になりましたが、18問出題されたこともありますので、毎回の変動の範囲内です。

PM(プロジェクトマネージャ)は、2013年まではセキュリティが出題範囲外でした。今回新たに出題分野に追加されて、いきなり3問が出題されました。

DB(データベーススペシャリスト)、ES(エンベデッドシステムスペシャリスト)、AU(システム監査技術者)は、1問から2問に増加しています。

この高度4区分は、昨年に予想したとおりでした。

(1)高度共通午前Ⅰ

新試験制度になった2009年以降の「情報セキュリティ」の出題数は次のとおりです(筆者調べ)。

| 年度・期 | 2009春 | 2009秋 | 2010春 | 2010秋 | 2011春 | 2011秋 | 2012春 | 2012秋 | 2013春 | 2013秋 | 2014春 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前Ⅰ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |

今回は4問の出題で、2013年秋期より1問増えていますが、2013年春期と同じでした。2009~2010年の頃に比べると、2011年以降の出題が増えており、今回さらに増やすということはありませんでした。

(2)高度午前Ⅱ

| 年度・期 | 2009春 | 2009秋 | 2010春 | 2010秋 | 2011春 | 2011秋 | 2012春 | 2012秋 | 2013春 | 2013秋 | 2014春 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SC | 12 | 15 | 18 | 16 | 13 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 |

SC(情報セキュリティスペシャリスト)で出題が多いのは当然です。2013年春期・秋期より1問だけ増えて17問になりましたが、18問出題されたこともありますので、毎回の変動の範囲内です。

| 年度・期 | 2009春 | 2010春 | 2011春 | 2012春 | 2013春 | 2014春 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| DB | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

| ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

| AU | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |

PM(プロジェクトマネージャ)は、2013年まではセキュリティが出題範囲外でした。今回新たに出題分野に追加されて、いきなり3問が出題されました。

DB(データベーススペシャリスト)、ES(エンベデッドシステムスペシャリスト)、AU(システム監査技術者)は、1問から2問に増加しています。

この高度4区分は、昨年に予想したとおりでした。

|

カテゴリ:高度系試験 |

2013-10-31 (Thu)

|

情報処理推進機構(IPA)より、情報処理技術者試験における『「情報セキュリティ」に関する出題強化・拡充』という発表がありました。このうち、高度試験の午前問題について、出題数がどうなるか考えてみます。

(1)高度共通午前Ⅰで「中分類11 情報セキュリティ」の出題比率を高くする。

新試験制度になった2009年以降の「情報セキュリティ」の出題数は次のとおりです(筆者調べ)。すでに出題比率は高まっていることが分かります。

出題分野は23の中分類があって、午前Ⅰは30問です。すべての中分類から出題すると1~2問ずつで、2009年頃は実際にそうなっていました。ところが最近は情報セキュリティなどの出題が増えて、その煽りで1問も出題されない中分類(「マルチメディア」など)が現れるようになっていました。

さらに情報セキュリティを増やすとしても、5~6問が限度でしょう。そうでないと1問も出題されない出題分野がさらに増えてしまいます。

高度午前Ⅰでは7割以上を余裕で取れるなら何もしなくていいですが、情報セキュリティが苦手という方はきちんと勉強した方がいいです。情報セキュリティは過去問がたくさんあるため、再出題される過去問を予想するのは難しいです。

(2)ST、PMの午前Ⅱの出題分野に「中分類11 情報セキュリティ」を追加する。

(3)その他高度7区分の午前Ⅱで「中分類11 情報セキュリティ」の出題比率を高くする。

結局、高度全区分の午前Ⅱで情報セキュリティが出題範囲になり、出題も増えるとのことです。これまでの午前Ⅱで、何問が出題されていたか見てみます(筆者調べ)。

SC(情報セキュリティスペシャリスト)で出題が多いのは当然です。最近は、25問中16問ですが、20問くらいまで増やそうと思えばできます。

セキュリティと関連の深いNW(ネットワークスペシャリスト)は、やや多く出題されています。本題のネットワーク分野からは、25問中16問くらい出題されています。情報セキュリティ分野は、今は25問中5問ですが、7問くらいまでは増やせるでしょう。

それ以外の高度区分(DB, ES, AU, SA, SM)では、ほぼ1問の出題でした。情報セキュリティを増やすといっても2問か、多くて3問でしょう。

高度午前Ⅱでは大げさに考えるほどの変化はなく、試験対策としては各試験区分の本題となる分野をしっかり勉強すれば問題ないと考えています。

(1)高度共通午前Ⅰで「中分類11 情報セキュリティ」の出題比率を高くする。

新試験制度になった2009年以降の「情報セキュリティ」の出題数は次のとおりです(筆者調べ)。すでに出題比率は高まっていることが分かります。

| 年度・期 | 2009春 | 2009秋 | 2010春 | 2010秋 | 2011春 | 2011秋 | 2012春 | 2012秋 | 2013春 | 2013秋 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前Ⅰ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |

出題分野は23の中分類があって、午前Ⅰは30問です。すべての中分類から出題すると1~2問ずつで、2009年頃は実際にそうなっていました。ところが最近は情報セキュリティなどの出題が増えて、その煽りで1問も出題されない中分類(「マルチメディア」など)が現れるようになっていました。

さらに情報セキュリティを増やすとしても、5~6問が限度でしょう。そうでないと1問も出題されない出題分野がさらに増えてしまいます。

高度午前Ⅰでは7割以上を余裕で取れるなら何もしなくていいですが、情報セキュリティが苦手という方はきちんと勉強した方がいいです。情報セキュリティは過去問がたくさんあるため、再出題される過去問を予想するのは難しいです。

(2)ST、PMの午前Ⅱの出題分野に「中分類11 情報セキュリティ」を追加する。

(3)その他高度7区分の午前Ⅱで「中分類11 情報セキュリティ」の出題比率を高くする。

結局、高度全区分の午前Ⅱで情報セキュリティが出題範囲になり、出題も増えるとのことです。これまでの午前Ⅱで、何問が出題されていたか見てみます(筆者調べ)。

| 年度・期 | 2009春 | 2009秋 | 2010春 | 2010秋 | 2011春 | 2011秋 | 2012春 | 2012秋 | 2013春 | 2013秋 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SC | 12 | 15 | 18 | 16 | 13 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |

SC(情報セキュリティスペシャリスト)で出題が多いのは当然です。最近は、25問中16問ですが、20問くらいまで増やそうと思えばできます。

| 年度・期 | 2009春 | 2010春 | 2011春 | 2012春 | 2013春 |

|---|---|---|---|---|---|

| PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DB | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| AU | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |

| 年度・期 | 2009秋 | 2010秋 | 2011秋 | 2012秋 | 2013秋 |

|---|---|---|---|---|---|

| ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |

| NW | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

| SM | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

セキュリティと関連の深いNW(ネットワークスペシャリスト)は、やや多く出題されています。本題のネットワーク分野からは、25問中16問くらい出題されています。情報セキュリティ分野は、今は25問中5問ですが、7問くらいまでは増やせるでしょう。

それ以外の高度区分(DB, ES, AU, SA, SM)では、ほぼ1問の出題でした。情報セキュリティを増やすといっても2問か、多くて3問でしょう。

高度午前Ⅱでは大げさに考えるほどの変化はなく、試験対策としては各試験区分の本題となる分野をしっかり勉強すれば問題ないと考えています。

|

カテゴリ:高度系試験 |

2013-04-14 (Sun)

|

情報処理技術者試験の解答用紙には、受験番号と生年月日を記入します。生年月日は受験番号との対応を確認する目的で使っているものでしょう。氏名を記入しないのはもちろん、採点者が受験者個人を特定できないようにするためです。

もっともマークシートの午前試験は機械的に採点できますし、記述式の午後Ⅰ及び一部試験の午後Ⅱも採点基準(正解)どおりに採点するだけです。

問題は、論述式(論文)の午後Ⅱです。受験者が自身の経験や知識を踏まえて書くことになっていますが、問題文のテーマどおりの業務経験がない場合、作り話を入れて論文を書くこともあります。他人が担当した業務を自分が担当したかのように、立場を置き換えて書くテクニックもあります。

ところが、採点者が生年月日を見ればおよその業務経験年数が分かるはずで、年齢相応でない内容だと採点者に嘘(作り話)がばれてしまうんじゃないか? ということがあります。例えば20代と分かる生年月日なのに、「私は勤続10年のSEで」なんて書いたらまずいでしょう。生年月日は唯一、採点者に伝わってしまう個人情報なので、経験をアレンジするときは明らかな矛盾がないよう注意して書かないといけません。もちろん、経験どおりに書けば、そんなことは起こらないのですけど。

もっともマークシートの午前試験は機械的に採点できますし、記述式の午後Ⅰ及び一部試験の午後Ⅱも採点基準(正解)どおりに採点するだけです。

問題は、論述式(論文)の午後Ⅱです。受験者が自身の経験や知識を踏まえて書くことになっていますが、問題文のテーマどおりの業務経験がない場合、作り話を入れて論文を書くこともあります。他人が担当した業務を自分が担当したかのように、立場を置き換えて書くテクニックもあります。

ところが、採点者が生年月日を見ればおよその業務経験年数が分かるはずで、年齢相応でない内容だと採点者に嘘(作り話)がばれてしまうんじゃないか? ということがあります。例えば20代と分かる生年月日なのに、「私は勤続10年のSEで」なんて書いたらまずいでしょう。生年月日は唯一、採点者に伝わってしまう個人情報なので、経験をアレンジするときは明らかな矛盾がないよう注意して書かないといけません。もちろん、経験どおりに書けば、そんなことは起こらないのですけど。

|

カテゴリ:高度系試験 |

2013-04-10 (Wed)

|

試験時間は、午前Ⅰが9時30分~10時20分、午前Ⅱが10時50分~11時30分です。午前Ⅰ免除なら10時30分頃までに会場に到着すればよいです。

問題は、早めに着いたら早く入室できるかどうかです。受験票には「高度試験の一部免除者は、午前Ⅰ試験終了後、答案回収が完了したら、試験室に入室できます。」と書いてあります。

一つの教室内に免除者と非免除者が混在する場合は、受験票記載どおりの対応となります。回収にかかる時間を見込むと、10時30分頃にようやく入室できます。2011年春の特別試験(震災で6月に延期して実施)では、エアコンもなく蒸し暑い大学の教室外で待たされてしまいました。

ただ、一つの教室の受験者全員が免除者なら、午前Ⅰ試験をやっていませんから、早めに到着してもそのまま入室させてもらえます。2010年秋のITストラテジスト試験(大阪)では、このパターンでした。

私の経験から推測すると、午前Ⅰの免除者と非免除者は、受験番号下4桁の割当てを区切って集めてあるようです。免除者には 0001 から始まる若い受験番号を割り当てて、非免除者は免除者の後に続く受験番号になっているように思います。

東京や大阪で、受験者の多い試験区分を受験するなら、一つの試験室の人数(数十人~200人程度)より多くの免除者がいる可能性が高いです。地方都市の会場で受験する場合は、免除者・非免除者の混在になる可能性が高いです。

|

カテゴリ:高度系試験 |

2012-11-25 (Sun)

|

高度試験の共通午前Ⅰは、同じ日に実施される応用情報技術者試験の午前問題80問から、30問を抜き出したものです。抜き出しているなら出題傾向は同じかと思いますが、実は違うのです。ちょうど1年前のエントリでちらっと書きましたが、もう少し詳しく見てみましょう。

この図は、2009~2012年の8回分の試験での、「テーマ06 ハードウェア」の分野からの出題一覧です。

※AP=応用情報技術者、AM1=高度共通午前Ⅰで、試験区分欄の数字は問題番号を表しています。

※分野欄の数字は、IPAの応用情報技術者試験シラバス ver.2.0の出題分野を表しています。

これを見ると、応用情報の午前ではわりと幅広くハードウェアの問題が出ています。ところが、高度午前Ⅰは、たしかに応用情報の午前から抜き出されていますが、論理回路(順序回路、組合せ回路)から5回出題されているだけなのです。

つまり、高度午前Ⅰから受験する方は、ハードウェア分野に関しては、論理回路の過去問だけ勉強しておけば対応できます。PLCとかDSPは知識として知っていればもちろん有用ですが、限られた時間で試験対策する上では勉強しなくていいのです。

これ以外の分野でも、高度午前Ⅰと応用情報で出題傾向の違いがあります(違いのない分野もあります)。多くの参考書は「応用情報・高度午前」という感じのタイトルで、共通の内容になっていますが、これで高度午前Ⅰの勉強をすると無駄が多くなります。

そこで私の著書は、2013年版から高度午前によく出る分野に特化した内容に変えました。宣伝

この図は、2009~2012年の8回分の試験での、「テーマ06 ハードウェア」の分野からの出題一覧です。

※AP=応用情報技術者、AM1=高度共通午前Ⅰで、試験区分欄の数字は問題番号を表しています。

※分野欄の数字は、IPAの応用情報技術者試験シラバス ver.2.0の出題分野を表しています。

これを見ると、応用情報の午前ではわりと幅広くハードウェアの問題が出ています。ところが、高度午前Ⅰは、たしかに応用情報の午前から抜き出されていますが、論理回路(順序回路、組合せ回路)から5回出題されているだけなのです。

つまり、高度午前Ⅰから受験する方は、ハードウェア分野に関しては、論理回路の過去問だけ勉強しておけば対応できます。PLCとかDSPは知識として知っていればもちろん有用ですが、限られた時間で試験対策する上では勉強しなくていいのです。

これ以外の分野でも、高度午前Ⅰと応用情報で出題傾向の違いがあります(違いのない分野もあります)。多くの参考書は「応用情報・高度午前」という感じのタイトルで、共通の内容になっていますが、これで高度午前Ⅰの勉強をすると無駄が多くなります。

そこで私の著書は、2013年版から高度午前によく出る分野に特化した内容に変えました。宣伝

|

カテゴリ:高度系試験 |

2012-09-09 (Sun)

|

コンセプト

A5版は、落ち着いた場所で勉強することを想定して作られています。これに対してB6版は、カバンに入れて通勤電車の中などで読むことを想定して、小さくしていると考えられます。

価格帯

A5版は、500ページ以上で 3,000円くらいのものが中心です。B6版は、400ページ程度で 1,500円前後です。小さい本なので、割高感を与えない価格設定になります。ただ、高度試験を受けるのはIT企業の中堅以上の社員が中心で、3,000円は出せない金額ではありませんから、安さ自体は訴求していないと思います。

内容量

B6版は小さくてページ数も少ないですが、文字を小さくして余白も少なくしているので、全体の文字数はおそらくA5版と変わらないと思います。

刷り色

B6版はいずれも単色刷(基本的には白黒)です。A4版は、私の著書も含めて、二色刷が多いです。もちろん、単色刷でコストを圧縮しているのですが、見やすさは劣ります。

年度表示

価格が安くても、執筆や編集の手間は同じだから、毎年改訂するのはコスト的に見合いません。「2012年版」のような年度表示がないのは、ある程度の部数をまとめて刷って、数年かけて売るつもりだからです。年度表示をすると試験日が過ぎたとたん、賞味期限切れとして書店から撤去され、アマゾンなどでもぱったりと売れなくなります。もちろん年度表示しなくても、2年も3年もたてば、内容が古くなって売れ行きが落ちてきます。改訂して売れそうなら改訂版を出しますが、そうでなければ改訂されず自然消滅もありえます。

個別参考書

写真中上:『徹底攻略ポケット高度試験共通午前Ⅰ・Ⅱ対策』(五十嵐聡、インプレスジャパン、2010年8月)

過去問集で300問を収録していますが、ちょっと看板に偽りありです。収録問題の8~9割は、基本情報と応用情報(旧・ソフトウェア開発含む)の過去問です。高度午前Ⅱの過去問は、ほんのわずかしかありません。

写真中下:『高度試験共通午前Ⅰ・Ⅱポケットブック―応用情報技術者午前対応―』(大川晃一、オーム社、2012年8月)

章ごとに知識解説と過去問題があります。文字が詰まりすぎていて、通勤電車で読むのは疲れそうです。

写真右上:『ポケットスタディ高度試験共通午前Ⅰ・Ⅱ対応[第2版]』(村山直紀、秀和システム、2012年1月)

3年前の初版がよく売れたようなので、改訂第2版が出ました。内容はよくできていると思います。著者の個性が強く出ていてアクの強い文章が多く、好き嫌いが分かれそうです。

写真右下『高度共通午前Ⅰ早わかり一問一答』(高鹿陽介、TAC出版、2010年10月)

左右見開きで左側に問題、右側に正誤と解説を載せています。過去問そのままの収録でなく、用語や選択肢の単位で問題をばらして、○×式にしてあります。通勤電車の中で読むなら、このシンプルさはいいと思います。

写真左は、私の著書です。

|

プロフィール

|

HN:

Keiji

性別:

非公開

|

カレンダー

|

|

カテゴリー

|

|

アーカイブ

|

|

最新コメント

|

|

ブログ内検索

|

|

カウンター

|

|

アクセス解析

|